全球疫情时间线,从爆发到宣告结束的历程

疫情的起源与初期爆发(2019年12月-2020年3月)

疫情的最初发现

新冠疫情最早于2019年12月在中国湖北省武汉市被发现,当时,当地医院报告了多例不明原因的肺炎病例,症状包括发热、咳嗽和呼吸困难,2020年1月7日,中国科学家确认病原体为一种新型冠状病毒(SARS-CoV-2),世界卫生组织(WHO)于1月30日宣布其为“国际关注的公共卫生紧急事件”(PHEIC)。

全球蔓延与封锁措施

2020年2月,疫情迅速扩散至韩国、意大利、伊朗等国,3月11日,WHO正式将新冠疫情定性为“全球大流行”(Pandemic),各国相继实施封锁政策,包括关闭边境、暂停航班、居家隔离等,美国、欧洲多国成为疫情重灾区,医疗系统不堪重负。

疫情的高峰期与应对措施(2020年4月-2021年12月)

第一波与第二波疫情

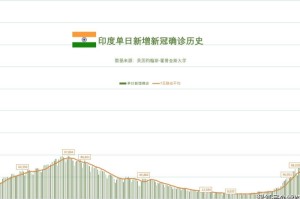

2020年4月,全球确诊病例突破100万,死亡人数激增,欧美国家成为疫情中心,印度、巴西等国随后也出现大规模感染,2020年底至2021年初,随着冬季来临,多国经历第二波疫情,变异毒株(如Alpha、Beta)开始出现,传播力更强。

疫苗研发与接种

2020年12月,辉瑞-BioNTech、莫德纳等新冠疫苗相继获批紧急使用,全球疫苗接种计划启动,2021年,疫苗供应逐步增加,但分配不均导致发展中国家接种率滞后,Delta变异株(2021年中)和Omicron变异株(2021年底)的出现使得疫情反复,部分国家重新实施限制措施。

群体免疫与“与病毒共存”策略

2021年下半年,随着疫苗接种率提高,部分国家(如英国、新加坡)开始推行“与病毒共存”政策,逐步取消封锁,恢复经济和社会活动,Omicron的高传染性导致2022年初全球病例再次激增。

疫情的逐步消退与官方宣告结束(2022年-2023年)

疫情趋缓与防疫政策调整

2022年春季,Omicron变异株虽然传播迅速,但致病性相对较低,重症和死亡率下降,各国陆续放宽防疫措施,取消口罩令、旅行限制等,中国也在2022年底调整“动态清零”政策,逐步开放。

WHO宣布全球卫生紧急状态结束

2023年5月5日,世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞宣布,新冠疫情不再构成“国际关注的公共卫生紧急事件”(PHEIC),标志着全球大流行进入尾声,这一决定基于全球免疫水平提高、医疗系统压力减轻等因素。

各国正式宣告疫情结束

2023年,美国、欧盟、日本等多国政府宣布新冠疫情“结束”,但仍建议高风险人群接种加强针,新冠病毒并未消失,而是成为季节性流行病,与流感类似。

疫情的影响与未来展望

对全球健康的影响

截至2023年,全球累计确诊超7亿例,死亡超700万人,疫情暴露了全球公共卫生体系的脆弱性,也推动了疫苗研发、远程医疗等领域的进步。

经济与社会变革

疫情导致全球经济衰退,供应链中断,但也加速了数字化转型,远程办公、在线教育成为新常态,旅游业、餐饮业遭受重创,部分行业至今未完全恢复。

未来挑战

新冠病毒可能继续变异,未来仍需监测新毒株,各国需加强公共卫生体系建设,提高疫苗公平分配,以应对可能的下一场大流行。

新冠疫情从2019年12月爆发,到2023年5月WHO宣布紧急状态结束,历时三年多,虽然病毒仍在传播,但全球已进入后疫情时代,这场危机改变了世界,也让我们认识到国际合作与科学应对的重要性,人类仍需保持警惕,同时努力重建更健康、更具韧性的社会。

(全文约1200字)

发表评论