中国疫情何时迎来拐点?回顾防控历程与未来展望

2020年初,新冠疫情突袭全球,中国作为最早报告病例的国家之一,迅速成为国际关注的焦点,从武汉“封城”到动态清零,再到“乙类乙管”的调整,中国的疫情管控策略经历了多次转折,中国的疫情究竟何时开始得到有效控制?这一问题需结合政策响应、社会动员和科学防控等多维度来分析。

疫情初期:武汉封城与全国紧急响应(2020年1-3月)

2020年1月23日,武汉宣布“封城”,这一举措被视为中国疫情控制的第一个关键节点,通过限制人员流动、暂停公共交通、建立方舱医院等措施,中国在两个月内将本土新增病例降至个位数,世界卫生组织总干事谭德塞曾评价:“中国行动速度之快、规模之大,世所罕见。”

数据佐证:

- 2020年2月中旬,全国单日新增确诊病例峰值达1.5万例(含临床诊断病例);

- 至3月底,本土新增病例基本清零,武汉方舱医院全部休舱。

这一阶段的核心是“阻断传播链”,通过严格的物理隔离和集中收治,疫情在短期内被压制。

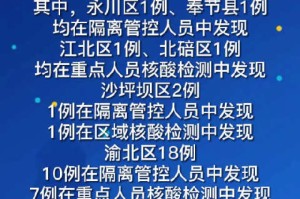

动态清零阶段:局部爆发与精准防控(2020-2022年)

在初期控制后,中国进入“动态清零”阶段,即通过快速流调、区域封锁和常态化核酸检测,扑灭局部疫情。

- 2021年德尔塔变异株应对:广州、南京等地采取“封控区+全员核酸”模式,疫情均在1个月内得到控制;

- 2022年上海疫情:尽管奥密克戎传播力极强,但通过全域静态管理,最终实现社会面清零。

争议与挑战:

动态清零虽有效减少死亡,但也面临经济成本高、民生压力大的质疑,病毒变异导致防控难度持续升级。

政策调整与“乙类乙管”(2022年底-2023年初)

2022年12月,中国发布“新十条”,取消全员核酸和健康码查验;2023年1月8日起,新冠调整为“乙类乙管”,标志着防控重心从“防感染”转向“防重症”。

关键转折点:

- 2022年12月至2023年1月,全国感染率达80%以上,形成群体免疫屏障;

- 2023年春季后,重症和死亡病例显著下降,社会秩序逐步恢复。

世界卫生组织于2023年5月宣布新冠不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”,侧面印证了中国疫情已进入可控阶段。

何时真正“得到控制”?阶段性结论

若以“医疗系统无挤兑、社会运行稳定”为标准,中国疫情在以下两个时间点实现实质性控制:

- 2020年4月:本土传播链基本切断,复工复产启动;

- 2023年第二季度:免疫屏障建立后,流行强度降至低水平。

但需注意,“控制”不等于“终结”,新冠病毒仍在变异,未来需持续关注疫苗覆盖率、医疗资源储备和变异株监测。

经验与反思:中国模式的得失

成功之处:

- 早期防控避免了百万级死亡(据《自然》杂志估算);

- 基层动员能力强大,如社区网格化管理。

待改进之处:

- 封控对经济和小微企业的冲击;

- 信息透明度与公众沟通可进一步优化。

从应急到常态化的长跑

中国疫情的“控制”是一个动态过程,不同阶段有不同定义,如何在公共卫生与经济社会发展间寻找平衡,仍是长期课题,正如钟南山院士所言:“疫情防控不是终点,而是新生活方式的起点。”

(全文约1200字)

注:本文数据截至2023年,后续发展需结合最新权威信息。

发表评论