中国疫情何时能结束,挑战、展望与应对策略

自2019年底新冠疫情暴发以来,中国采取了严格的防控措施,包括封锁、大规模核酸检测和健康码管理等手段,以遏制病毒的传播,随着病毒的不断变异和全球疫情的持续蔓延,许多人都在关心一个问题:中国的疫情究竟何时能真正结束?本文将从疫情现状、防控政策、病毒变异、疫苗接种、社会经济影响以及未来展望等多个角度,探讨中国疫情可能的结束时间及其影响因素。

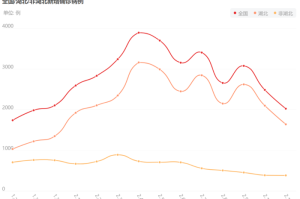

中国疫情现状

截至2023年,中国仍然采取“动态清零”政策,力求在发现疫情后迅速控制,避免大规模传播,奥密克戎变异株的高传染性使得防控难度加大,部分地区仍不时出现局部暴发,尽管中国疫苗接种率较高,但病毒的变异和突破性感染仍然构成挑战。

当前疫情数据

- 中国每日新增病例数相对较低,但局部地区(如上海、广州、北京等)偶有聚集性疫情。

- 无症状感染者比例较高,增加了防控难度。

- 境外输入病例仍是主要风险来源。

防控措施

- 封控管理:高风险地区实施短期封锁。

- 常态化核酸检测:部分城市要求居民定期检测。

- 健康码管理:通过“健康码”限制高风险人群流动。

尽管这些措施有效控制了疫情,但也对经济和社会生活造成了一定影响。

影响疫情结束的关键因素

病毒变异

新冠病毒不断变异,从原始毒株到德尔塔,再到奥密克戎及其亚型(如BA.5、XBB等),每一次变异都可能影响传播力、致病性和疫苗有效性,如果未来出现更具免疫逃逸能力的变异株,可能会延长疫情时间。

疫苗接种与群体免疫

- 中国已接种超过34亿剂疫苗,但老年人接种率仍有提升空间。

- 现有疫苗对奥密克戎的保护效果有所下降,加强针接种和新型疫苗研发至关重要。

- 群体免疫的实现需要更高比例的接种率,尤其是易感人群。

药物研发与治疗能力

- 抗病毒药物(如Paxlovid、阿兹夫定)的推广有助于降低重症率。

- 医疗资源(如ICU床位、呼吸机)的储备影响疫情应对能力。

国际疫情形势

全球疫情尚未结束,尤其是部分国家放松防控后,新变异株可能输入中国,国际旅行限制和入境隔离政策仍可能持续。

社会心理与经济承受力

长期严格的防控措施可能导致公众疲劳,经济压力(如中小企业倒闭、失业率上升)也可能促使政策调整。

中国疫情可能的结束时间预测

专家对疫情结束时间的预测存在不同观点:

乐观预测(2024年前)

- 如果病毒变异趋于稳定,且疫苗和药物能有效控制重症,中国可能在2024年前逐步放松防控,转向“与病毒共存”模式。

- 参考新加坡、韩国等国家的经验,在疫苗接种率足够高后,可逐步开放。

中性预测(2025-2026年)

- 若病毒继续变异,或疫苗保护效果不足,中国可能维持较严格的防控措施,直到更有效的疫苗或治疗方法问世。

- 经济和社会压力可能促使政策逐步调整,但不会完全放弃防控。

悲观预测(2026年后)

- 若出现更危险的变异株,或全球疫情长期未受控,中国的防控政策可能持续更久。

- 严格的入境限制可能延续,影响国际交流和经济复苏。

中国如何迈向疫情结束?

提高疫苗接种率,尤其是老年人

- 推动第三针、第四针接种,研发针对新变异株的疫苗。

- 加强科普,减少疫苗犹豫。

优化防控措施,减少社会成本

- 逐步从“清零”转向“精准防控”,减少大规模封控。

- 推广抗原自测,降低核酸检测负担。

加强医疗体系建设

- 增加ICU床位、抗病毒药物储备。

- 培训基层医护人员,提升应对能力。

推动国际合作

- 参与全球疫苗分配计划,减少境外输入风险。

- 加强病毒变异监测和数据共享。

关注心理健康与经济恢复

- 提供心理咨询服务,缓解疫情焦虑。

- 出台经济刺激政策,支持受影响行业。

疫情终将过去,但需科学应对

中国疫情的结束时间取决于病毒演变、疫苗和药物进展、政策调整以及社会适应能力,短期内,严格的防控措施仍将持续,但随着科技进步和国际经验积累,中国可能会在2024-2026年间逐步走向疫情常态化管理。

疫情的结束不仅是医学问题,更是社会、经济和心理层面的综合挑战。只有科学防控、精准施策,才能最大程度减少损失,迎来真正的“后疫情时代”。

发表评论