全球疫情死亡人数最新统计,影响与反思

自2019年底新冠病毒(COVID-19)首次爆发以来,全球经历了前所未有的公共卫生危机,疫情不仅改变了人们的生活方式,也对全球经济、社会结构和医疗体系造成了深远影响,随着各国疫苗接种率的提高和防疫措施的调整,疫情逐渐进入相对稳定的阶段,新冠病毒仍在变异,全球死亡人数仍在上升,本文将对全球疫情死亡人数的最新数据进行统计,分析疫情的影响,并探讨未来可能的趋势。

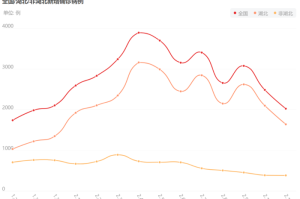

全球疫情死亡人数最新数据

根据世界卫生组织(WHO)和各国卫生部门的最新统计,截至2023年10月,全球累计新冠确诊病例已超过7亿例,累计死亡人数超过690万,由于部分国家统计标准不同(如是否计入“间接死亡”),实际死亡人数可能更高,一些研究机构估计,全球因新冠疫情直接或间接导致的死亡人数可能已超过2000万。

主要国家和地区的死亡数据

- 美国:累计死亡人数超过110万,是全球死亡人数最多的国家。

- 巴西:累计死亡人数超过70万,是拉丁美洲疫情最严重的国家。

- 印度:官方统计死亡人数超过53万,但部分研究认为实际数字可能高出数倍。

- 欧洲:欧盟国家累计死亡人数超过200万,其中意大利、英国、法国和德国受影响最严重。

- 中国:官方统计死亡人数约2万,主要集中在大流行初期。

死亡率的全球差异

不同国家和地区的死亡率差异较大,主要受以下因素影响:

- 医疗资源:发达国家医疗体系更完善,死亡率相对较低。

- 疫苗接种率:高疫苗接种率国家(如新加坡、以色列)死亡率显著下降。

- 防疫政策:严格封锁措施(如中国)降低了早期传播,但后期政策调整后仍面临挑战。

- 人口结构:老龄化国家(如日本、意大利)死亡率较高。

疫情对全球社会的影响

经济冲击

- 全球经济衰退:2020年全球GDP下降3.5%,是自二战以来最严重的衰退。

- 失业率上升:美国失业率一度飙升至14.7%,全球数亿人陷入贫困。

- 供应链中断:全球航运、制造业和零售业受到严重影响,导致通货膨胀加剧。

医疗体系压力

- 医院超负荷运转:意大利、西班牙等国在疫情高峰期出现ICU床位短缺。

- 医护人员短缺:全球数百万医护人员感染,部分国家医疗体系濒临崩溃。

- 其他疾病延误治疗:癌症、心血管疾病患者因疫情延误就诊,导致间接死亡增加。

社会心理影响

- 心理健康危机:抑郁症、焦虑症患者数量激增,自杀率在部分国家上升。

- 教育中断:全球超过16亿学生因学校关闭受到影响,加剧教育不平等。

- 社会分裂:防疫政策引发政治对立,反疫苗运动、阴谋论盛行。

疫情应对的教训与反思

国际合作的重要性

- 疫苗分配不均:富裕国家囤积疫苗,低收入国家接种率低,导致病毒持续变异。

- 信息共享不足:早期疫情数据透明度不足,影响全球应对速度。

公共卫生体系的脆弱性

- 发达国家也未能幸免:美国、英国等医疗资源丰富的国家仍遭受重创。

- 发展中国家更脆弱:非洲、南亚等地区因医疗资源匮乏,死亡率可能被低估。

未来防疫策略

- 加强全球监测:建立更高效的病毒变异追踪系统。

- 提升疫苗公平性:推动全球疫苗共享计划,确保发展中国家接种率。

- 优化防疫政策:平衡经济与健康,避免过度封锁带来的次生灾害。

未来展望:疫情会结束吗?

尽管世界卫生组织已于2023年5月宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC),但病毒仍在变异,新的变种(如XBB系列)仍在传播,未来可能面临以下挑战:

- 长期共存:新冠病毒可能像流感一样长期存在,需定期接种疫苗。

- 新变种风险:高传染性、高致病性的变种仍可能出现。

- 后遗症问题:部分康复者出现“长新冠”(Long COVID),影响生活质量。

新冠疫情的死亡人数不仅是冰冷的数字,更代表着数百万家庭的悲剧,这场危机暴露了全球公共卫生体系的不足,也促使人类重新思考如何应对未来的大流行病,加强国际合作、优化医疗资源分配、提高疫苗公平性,将是减少未来死亡人数的关键,尽管疫情尚未完全结束,但人类已从中汲取了宝贵的教训,为未来可能的健康危机做好准备。

(全文约2200字)

发表评论