疫情病毒名称叫新型冠状病毒

从命名到防控的全面解析

自2019年底以来,一种名为“COVID-19”的病毒在全球范围内迅速传播,引发了前所未有的公共卫生危机,这一名称不仅承载着病毒的识别信息,更成为了全球公共卫生、科研、政策制定及公众关注的焦点,本文将从“COVID-19”的命名出发,探讨其背后的科学逻辑、国际命名规则、疫情的影响以及防控策略,旨在为读者提供一个全面而深入的解析。

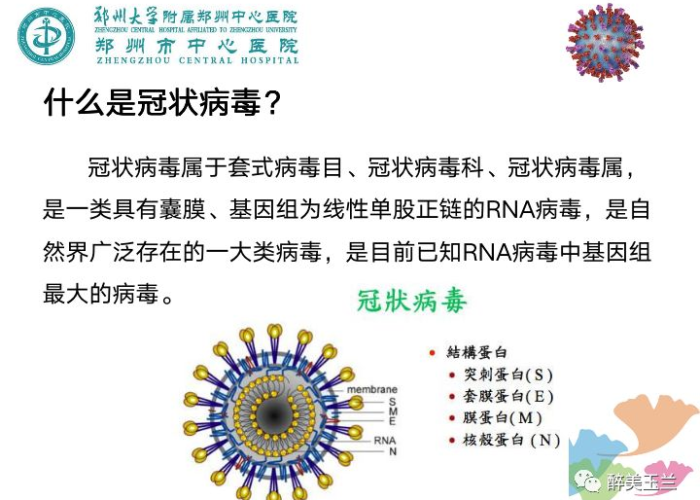

一、“COVID-19”命名解析

“COVID-19”是“Coronavirus Disease 2019”的缩写,COVID”代表“Corona Virus Infectious Disease”,而“19”则表示该病毒首次被发现的年份是2019年,这一命名遵循了世界卫生组织(WHO)和国际病毒分类委员会(ICTV)共同制定的冠状病毒命名标准。

科学性:“COVID-19”的命名基于病毒的遗传特征、传播特性及致病性,确保了名称的准确性和科学性。

统一性:统一的命名体系有助于全球科学家、卫生工作者及公众之间的有效沟通,避免混淆和误解。

时效性:通过年份标识,明确病毒首次被识别的具体时间,便于历史追踪和数据分析。

二、国际命名规则与机制

WHO与ICTV合作制定了《人类冠状病毒命名方案》,旨在建立一套清晰、一致且易于理解的命名体系,以区分不同种类的冠状病毒及其变异株,该方案强调以下几点:

基于遗传特征:命名应反映病毒的遗传关系,如使用“B.1.617.2”表示印度发现的德尔塔(Delta)变异株。

避免歧视:名称应避免使用地理名称(如“武汉病毒”)或种族、民族等歧视性词汇。

透明度:命名过程应公开透明,确保所有利益相关方都能理解并接受。

三、疫情的影响与挑战

“COVID-19”疫情给全球带来了前所未有的挑战,从公共卫生到全球经济,无一不受到影响。

公共卫生:疫情导致医疗资源紧张,医院床位、呼吸机、疫苗等成为稀缺资源,长期居家隔离也引发了心理健康问题。

经济影响:全球经济增长放缓,失业率上升,企业倒闭增多,为了应对疫情,各国采取了封锁措施、经济刺激政策等,但效果各异。

社会影响:疫情加剧了社会不平等,低收入群体、老年人及有基础疾病的人群面临更高的健康风险,信息的不对称传播也引发了恐慌和谣言。

四、防控策略与成效

面对疫情,各国采取了多种防控策略,包括封锁措施、疫苗接种、公共卫生体系建设等。

封锁措施:通过限制人员流动、关闭公共场所等措施减缓病毒传播速度,但长期封锁对经济和社会造成巨大压力。

疫苗接种:全球范围内推进疫苗接种计划,有效降低了重症率和死亡率,疫苗分配不均导致发展中国家面临巨大挑战。

公共卫生体系:加强公共卫生基础设施建设,提高检测、隔离和治疗能力,是长期防控的关键。

国际合作:疫情无国界,国际合作在疫苗研发、生产、分配等方面发挥了重要作用,政治分歧和贸易壁垒仍阻碍全球抗疫进程。

五、未来展望与反思

尽管“COVID-19”疫情给全球带来了巨大挑战,但也促使各国在公共卫生体系、科技研发、国际合作等方面进行了深刻反思和改革,以下几点值得关注:

加强全球卫生治理:建立更加高效、公平的全球卫生治理体系,提高应对突发公共卫生事件的能力。

科技与创新:利用新技术(如人工智能、大数据)提高疫情监测和预警效率,加快疫苗和药物的研发。

社会韧性:构建更加包容、有韧性的社会体系,减少社会不平等,提高应对危机的能力。

公众教育与参与:提高公众对公共卫生重要性的认识,鼓励个人和社会组织积极参与疫情防控。

“COVID-19”不仅是一个病毒名称,更是全球公共卫生危机的一个缩影,通过对其命名规则、影响及防控策略的深入分析,我们不仅能更好地理解这一危机背后的科学逻辑和人文关怀,还能从中汲取教训,为未来的公共卫生挑战做好准备,面对未知与挑战,团结合作、科学防控将是人类共同的使命和责任。

发表评论