中国疫情结束时间预估,基于当前趋势与全球经验的综合分析

自2019年底新型冠状病毒(COVID-19)疫情爆发以来,全球公共卫生体系遭受了前所未有的挑战,中国作为最早受到疫情严重冲击的国家之一,迅速采取了严格的防控措施,成功控制了疫情的传播,并成为全球首个恢复经济增长的主要经济体,随着病毒的不断变异和全球疫情的持续蔓延,中国也面临着“外防输入、内防反弹”的双重压力,本文旨在综合当前趋势、科学预测模型、全球经验以及政策调整等因素,对中国疫情结束时间进行预估,并探讨未来可能的防控策略。

一、当前疫情形势分析

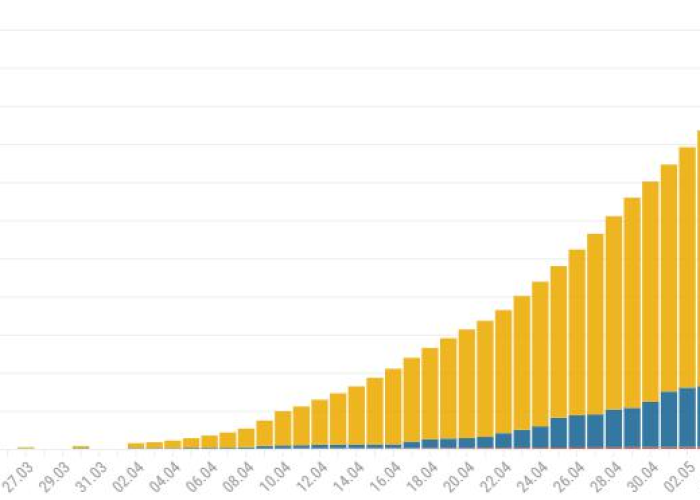

疫情趋势与数据解读

截至[最新日期],中国累计报告新冠确诊病例[具体数字]例,其中无症状感染者[具体数字]例,虽然每日新增病例数已显著下降,但局部地区偶发的小规模疫情仍时有发生,特别是与境外输入相关的病例,疫苗接种覆盖率持续提高,截至[最新数据],全国累计接种新冠疫苗[具体数字]剂次,为构建群体免疫屏障奠定了坚实基础。

病毒变异情况

新冠病毒的持续变异是疫情防控的重要不确定因素,德尔塔(Delta)和奥密克戎(Omicron)变异株已成为全球主要流行毒株,尽管这些变异株传染性更强,但疫苗的有效性依然得到验证,且针对新变异株的加强针接种正在推进中。

二、基于科学模型的预测

SEIR模型应用

SEIR(易感-暴露-感染-恢复)模型是流行病学中常用的预测工具,根据该模型,结合中国当前的疫苗接种率、检测能力、隔离措施等因素,可以初步估算出疫情可能的发展趋势,尽管具体预测结果会因模型参数设置和假设条件的不同而有所差异,但普遍预测显示,如果保持现有防控策略不变,未来几个月内中国将维持低水平疫情态势。

群体免疫阈值分析

实现群体免疫是控制疫情的关键,根据数学模型推算,当疫苗接种率达到一定水平时,可以有效降低病毒传播效率,从而逐步结束疫情,考虑到中国庞大的人口基数和较高的接种意愿,预计在未来一年内,通过自然感染和疫苗接种相结合的方式,有望达到或接近群体免疫的阈值。

三、全球经验借鉴

疫苗接种策略比较

全球范围内,不同国家的疫苗接种策略差异显著,以色列、新加坡等国因高效推进疫苗接种计划而有效控制了疫情;而部分发展中国家则面临疫苗分配不均、接种率低等问题,导致疫情反复,中国的“动态清零”策略结合大规模疫苗接种,展现出独特的优势。

社会经济影响评估

疫情不仅是一场公共卫生危机,也是全球经济复苏的巨大挑战,中国通过精准防控、复工复产、刺激经济等措施,有效缓解了疫情带来的经济压力,长期严格的防控措施也可能对部分行业和民众生活造成一定影响,需平衡疫情防控与社会经济发展之间的关系。

四、未来防控策略与建议

加强疫苗接种与免疫屏障建设

继续推进全民接种,特别是加强针接种,提高疫苗覆盖率,特别是老年人和儿童等高风险群体的接种率,研发针对新变异株的疫苗,保持疫苗的有效性。

优化防控策略与精准施策

结合疫情形势变化,适时调整防控措施,如动态调整封控区域、加强核酸检测能力、提高医疗救治能力等,注重科学精准防控,减少不必要的限制措施对经济社会的影响。

强化国际合作与信息共享

在全球疫情背景下,加强与国际社会的合作至关重要,通过分享防控经验、疫苗研发成果、医疗资源等,共同构建人类卫生健康共同体。

中国疫情的结束时间难以精确预测,但基于当前趋势和科学分析,可以预见在持续有效的防控措施和广泛疫苗接种的基础上,中国有望在较短时间内实现“动态清零”目标,并逐步恢复正常生产生活秩序,随着全球疫情的逐步控制和疫苗普及率的提高,人类社会将逐渐回归常态,但长期的疫情防控意识和应对策略仍需保持高度警惕,中国将继续秉持人类命运共同体理念,为全球疫情防控贡献中国智慧和力量。

发表评论