2020年疫情是由新型冠状病毒引起的

2020年疫情背后的病毒:一场全球公共卫生挑战的深度剖析

2020年,一个前所未有的公共卫生危机席卷全球,被世界卫生组织正式命名为“COVID-19”的病毒,以其惊人的传播速度和广泛的影响力,彻底改变了人们的生活方式、社会经济结构乃至全球政治格局,这场疫情不仅是对全球医疗体系的严峻考验,也是对人类应对突发事件能力的一次重大挑战,本文将深入探讨2020年疫情背后的病毒——SARS-CoV-2,从其起源、传播机制、影响、应对策略到未来展望,全面解析这一全球公共卫生事件的来龙去脉。

一、病毒起源:自然与人为因素交织的谜团

SARS-CoV-2,即2019新型冠状病毒,是引起COVID-19疫情的病原体,关于其起源,科学界目前尚无定论,但有几个主流理论值得探讨。

1、自然溢出:一种观点认为,SARS-CoV-2可能源自蝙蝠,通过某种未知动物(如穿山甲)作为中间宿主传入人类,这种自然溢出的理论基于病毒在蝙蝠群体中的普遍存在及其与人类SARS病毒的遗传相似性。

2、实验室泄漏:另一种声音质疑,病毒可能是在实验室研究过程中不慎泄漏,尽管这一说法缺乏直接证据,但考虑到历史上其他高致病性病原体的实验室事故,这种可能性不容忽视。

3、人为操作失误:还有观点认为,病毒可能是人为故意释放或泄露,但这一假设同样缺乏确凿证据支持。

无论哪种理论最终成立,明确病毒来源对于预防未来类似事件至关重要,全球多个科研团队正致力于通过基因组测序、动物模型研究等手段,试图解开这一谜团。

二、病毒特性与传播机制

SARS-CoV-2属于冠状病毒家族,与2003年引起严重急性呼吸综合征(SARS)的病毒有相似的遗传特征,相比SARS-CoV,SARS-CoV-2在传播性上更为高效,且致死率也相对较高,其传播机制主要包括:

飞沫传播:感染者通过咳嗽、打喷嚏等方式释放含有病毒的飞沫,他人吸入后感染。

接触传播:直接或间接接触被病毒污染的表面后,再触摸口鼻眼等黏膜部位导致感染。

气溶胶传播:在某些密闭环境中,病毒形成的微小颗粒能在空气中悬浮较长时间,增加远距离传播的风险。

病毒还表现出一定的“超级传播”特性,即在某些特定场合(如宴会、宗教集会)迅速导致大量人群感染。

三、疫情对社会经济的影响

2020年疫情爆发以来,全球经历了前所未有的经济衰退和社会动荡,各国政府纷纷采取封锁措施以遏制病毒传播,但这导致经济活动急剧放缓,失业率飙升,企业倒闭,供应链中断,公共卫生系统面临巨大压力,医疗资源紧张,医护人员超负荷工作,甚至出现了医疗挤兑现象。

在教育领域,学校关闭导致学习中断,全球数亿学生的学习受到影响,虽然远程教育的兴起在一定程度上缓解了这一问题,但其效果参差不齐,特别是对于资源匮乏地区的孩子而言。

四、应对策略与成效评估

面对疫情挑战,全球各国采取了多种措施应对:

疫苗研发:科学界迅速响应,多个疫苗在不到一年的时间内完成研发、审批并大规模接种,这些疫苗有效降低了重症率和死亡率,为控制疫情提供了关键工具。

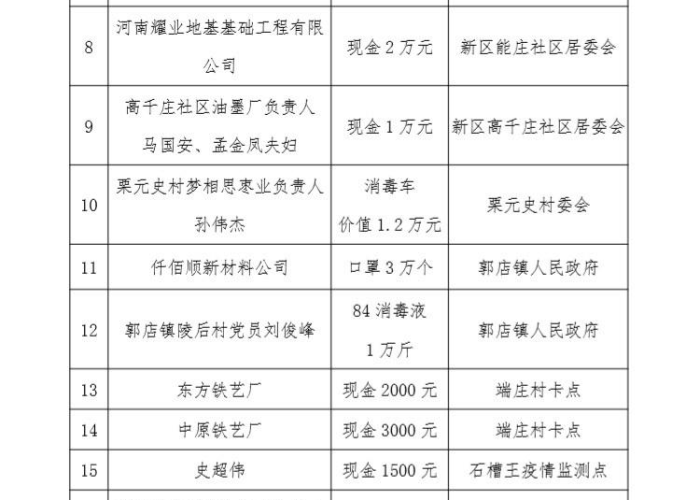

公共卫生措施:佩戴口罩、保持社交距离、勤洗手、减少聚集等措施成为日常防疫的“新常态”,虽然这些措施限制了人们的自由活动,但有效减缓了病毒传播速度。

经济刺激政策:政府推出大规模的经济刺激计划,包括财政补贴、减税降费、贷款支持等,以缓解疫情冲击对经济的负面影响。

这些措施的实施效果因国家而异,一些国家因政治分歧、资源不足或执行不力而未能有效控制疫情;而另一些国家则通过强有力的领导力和全民参与取得了显著成效。

五、未来展望与挑战

尽管疫苗为全球抗疫带来了希望,但疫情远未结束,未来面临的挑战包括:

变异毒株:病毒的变异能力是其适应环境、逃避免疫系统的关键机制,目前发现的多种变异毒株(如德尔塔、奥密克戎)显示出更强的传播性和可能的免疫逃逸能力,对疫苗效果和防控策略构成新挑战。

长期健康影响:即使康复后,部分患者仍面临“长新冠”问题,包括疲劳、呼吸困难等症状持续存在或新出现,这要求医疗体系持续关注并提供支持。

社会心理影响:疫情带来的不确定性、孤独感、焦虑和恐惧长期存在,对人们的心理健康构成威胁,加强心理健康服务、促进社会支持网络成为必要。

经济复苏与不平等:疫情加剧了全球经济不平等现象,发展中国家尤为脆弱,如何平衡疫情防控与经济复苏,确保经济复苏惠及所有人群,是未来的重要议题。

2020年的疫情不仅是对人类健康的一次考验,更是对全球治理体系、科技创新能力、社会凝聚力的一次全面检验,面对未知与挑战,人类展现出了惊人的适应能力和团结精神,加强国际合作、提升公共卫生体系韧性、促进科技共享、构建更加公平合理的全球经济秩序将是应对类似危机的关键,正如这场疫情所揭示的,人类命运共同体的理念比以往任何时候都更加重要和迫切。

发表评论