疫情到底什么时候解封啊?从科学、政策与社会心理角度探讨

解封的渴望与现实的困境

"疫情到底什么时候解封啊?"这句话可能是过去两年里全球民众最常发出的疑问之一,从2020年初新冠疫情暴发至今,各国政府采取了不同程度的封锁、隔离和防疫措施,而人们的生活也因此发生了翻天覆地的变化,随着疫苗接种率的提高、病毒变异以及社会经济的压力,"何时解封"成为了一个复杂且充满争议的话题。

本文将从科学依据、政策考量和社会心理三个维度探讨解封的可能性,并分析未来疫情发展的趋势。

科学视角:病毒变异与群体免疫

病毒变异的不确定性

新冠病毒(SARS-CoV-2)自出现以来,已经经历了多次变异,从Alpha、Beta到Delta,再到如今的Omicron及其亚型BA.4、BA.5等,病毒的变异使得防疫策略必须不断调整,因为:

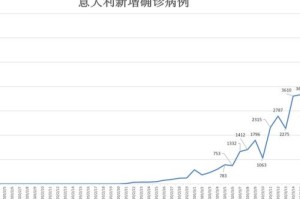

- 传染性增强:例如Omicron的传播速度远超Delta,导致短期内感染人数激增。

- 免疫逃逸能力:部分变异株可能降低疫苗的保护效果,增加突破性感染的风险。

科学家们普遍认为,病毒不会彻底消失,而是可能演变成一种"地方性流行病"(Endemic),类似于流感,这意味着未来我们可能需要长期与病毒共存,而非等待"彻底解封"。

群体免疫的可能路径

在疫情初期,"群体免疫"曾被许多国家视为终极解决方案,即通过自然感染或疫苗接种让足够多的人获得免疫力,从而阻断病毒传播,现实情况更为复杂:

- 疫苗保护并非永久:抗体水平会随时间下降,需要加强针维持免疫力。

- 感染后仍可能二次感染:尤其是面对新变异株时。

完全的"解封"可能不会像人们期待的那样突然到来,而是逐步调整防疫措施,

- 放宽社交限制,但保留高风险场所的管控(如医院、养老院)。

- 推广"疫苗+自然感染"的混合免疫模式。

- 加强抗病毒药物的研发和储备,降低重症率。

政策考量:经济、社会与公共卫生的平衡

经济压力倒逼解封

长期的封锁和防疫措施对经济造成了巨大冲击,尤其是旅游、餐饮、零售等行业,许多国家(如英国、新加坡)在2021年下半年开始尝试"与病毒共存"策略,主要基于以下考虑:

- 企业生存压力:长期封锁导致失业率上升,中小企业难以维持。

- 供应链危机:国际物流受阻,影响全球贸易。

政府往往需要在"防疫"和"经济复苏"之间寻找平衡点,而不是一味追求"清零"或"彻底解封"。

社会心理与公众接受度

长期的防疫疲劳(Pandemic Fatigue)使得民众对封锁的容忍度降低,研究表明:

- 严格的防疫措施可能导致心理健康问题(如焦虑、抑郁)增加。

- 部分人群(如年轻人、低收入者)更倾向于恢复正常生活,而非持续封锁。

解封的时机不仅取决于疫情数据,还取决于社会共识,当大多数人认为"感染风险可接受"时,政府可能会逐步放宽限制。

不同国家的解封策略

各国根据自身情况采取了不同的解封路径:

- 中国:坚持"动态清零",通过大规模核酸检测和局部封锁控制疫情。

- 欧美国家:逐步放开,依赖疫苗接种和自然感染建立免疫屏障。

- 新加坡:从"清零"转向"共存",但仍保留部分防疫措施(如口罩令)。

这些差异表明,解封没有统一标准,而是取决于各国的医疗资源、疫苗接种率和社会文化。

社会心理:我们是否做好了"解封"的准备?

对"解封"的期待与恐惧

尽管许多人渴望回归正常生活,但仍有部分群体(如老年人、慢性病患者)对解封感到担忧,这种矛盾心理体现在:

- 支持解封者:认为长期封锁影响生活质量,希望恢复自由出行。

- 反对解封者:担心医疗系统崩溃,或自己成为"被牺牲"的群体。

后疫情时代的社会适应

即使解封,社会也不会完全回到2019年的状态,可能的长期改变包括:

- 远程办公常态化:更多企业采用混合办公模式。

- 健康监测习惯:如定期自测、戴口罩成为某些场合的常态。

- 国际旅行限制:部分国家可能长期要求疫苗接种证明或核酸检测。

解封不是终点,而是新常态的开始

"疫情到底什么时候解封啊?"这个问题没有简单的答案,从科学角度看,病毒可能长期存在,解封将是渐进式的;从政策角度看,各国会根据经济、社会和心理因素调整策略;从社会心理角度看,人们对解封的态度存在分歧。

真正的"解封"或许不是某一天的突然宣布,而是一个逐步适应、调整和共存的过程。 我们可能需要学会在病毒存在的情况下,找到新的生活方式。

(全文约1600字)

发表评论