全球疫情回顾,新冠疫情始于2019年,何时真正结束?

2020年初,一场突如其来的疫情席卷全球,彻底改变了人类的生活轨迹,这场被世界卫生组织(WHO)命名为“COVID-19”的疫情,实际始于2019年末,并在随后的几年中持续蔓延,尽管多国在2023年宣布“疫情结束”,但病毒的变异与局部反弹仍让“终结”一词充满争议,本文将从时间线、全球应对、社会影响和未来展望四个维度,系统回顾这场世纪大疫。

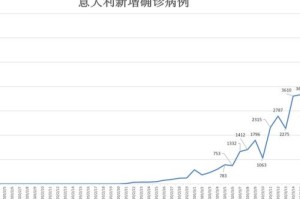

疫情时间线:从暴发到“终结”

2019年:悄然而至的“零号病人”

2019年12月,中国武汉市报告多例不明原因肺炎病例,12月31日,中国向WHO通报疫情,随后确认病原体为新型冠状病毒(SARS-CoV-2),回溯研究表明,早期病例可能早在11月就已出现,但全球警觉始于2020年1月。

2020年:全球大流行元年

- 1月30日:WHO宣布新冠疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”。

- 3月11日:WHO正式定性为“全球大流行”,欧美多国相继暴发,意大利、西班牙医疗系统崩溃。

- 12月:多款疫苗紧急获批,但病毒变异株(如Alpha)开始出现。

2021-2022年:变异与拉锯战

- Delta变异株(2021年):传播力更强,导致印度等国家死亡病例激增。

- Omicron变异株(2021年底):免疫逃逸能力显著,但致病性减弱,推动“与病毒共存”策略。

- 2022年末:中国优化防疫政策,全球多数国家解除旅行限制。

2023年:官方“终结”与隐性延续

- 5月5日:WHO宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

- 现实挑战:病毒仍在变异(如XBB系列),部分国家监测到季节性反弹。

全球应对:科学与政治的博弈

疫苗研发与分配不均

辉瑞、莫德纳的mRNA疫苗在2020年底问世,创下研发速度纪录,非洲等低收入国家疫苗接种率不足20%,凸显全球卫生资源鸿沟。

防疫政策的极端分化

- 中国:坚持“动态清零”至2022年末,后因经济压力转向开放。

- 欧美国家:早期消极应对(如英国“群体免疫”争议),后期依赖疫苗与自然免疫。

- 瑞典:唯一未实施严格封锁的欧洲国家,但死亡率高于邻国。

信息战与阴谋论

从“5G传播病毒”到“实验室泄漏论”,虚假信息加剧社会分裂,WHO溯源报告未能平息争议。

社会影响:伤痕与变革

经济震荡与复苏

- 2020年全球GDP萎缩3.1%,旅游业、航空业遭受重创。

- 远程办公兴起:Zoom用户从1000万飙至3亿,硅谷科技公司市值翻倍。

- 供应链危机:芯片短缺导致汽车减产,通胀压力持续至2023年。

教育鸿沟与心理健康

全球超过16亿学生遭遇停课,贫困家庭儿童失学率上升,抑郁症和焦虑症病例增加25%。

文化重塑

- 口罩符号化:从防疫工具到身份认同(如“反口罩运动”)。

- “疫情一代”:Z世代对社交距离、远程协作的适应性远超前辈。

争议与反思:疫情真的结束了吗?

医学定义 vs 公众认知

WHO的“终结”声明基于紧急状态解除,但病毒仍在传播,美国2023年冬季仍报告日均300例死亡。

长新冠(Long COVID)的长期挑战

约10%-20%的感染者出现疲劳、脑雾等症状,可能持续数月甚至数年,对劳动力市场构成潜在威胁。

未来预警:下一次大流行何时到来?

WHO呼吁改革全球卫生体系,但2023年《大流行协定》谈判因国家主权争议陷入僵局。

历史的镜子与未来的路

新冠疫情始于2019年,在2023年以“非紧急状态”画上句号,但其影响远未消散,这场疫情暴露了全球化时代的脆弱性,也见证了科学的力量与人性的韧性,或许,真正的结束不在于病毒消失,而在于人类学会与之共处,并重建一个更具韧性的世界。

(全文约1800字)

注:如需补充具体数据或案例,可进一步扩展部分章节。

发表评论